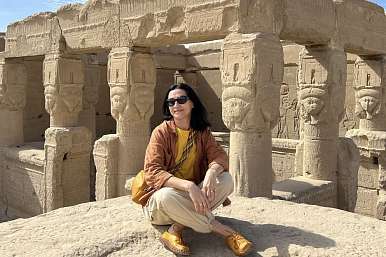

Восстановление исторической городской среды и сохранение культурного наследия силами волонтеров способно значительно улучшить облик города. Волею судеб к волонтерской деятельности может присоединиться любой, кто готов вкладывать усилия в общее благо. Так и стало с нашей новой героиней – журналист и телеведущая Анастасия Кнор давно стала уважаемым общественным деятелем. На счету возглавляемой ею Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» сотни решенных социальных задач, а благотворительный фонд «Том Сойер Фест» (ТСФ) под руководством Анастасии объединяет 15000 тысяч волонтеров, силами которых за 10 лет восстановлено 202 исторических объекта. В интервью для сайта ГлавУпДК при МИД России «Объекты культурного наследия» Анастасия рассказала о том, как начиналась ее волонтерская деятельность, как негласное звание «запасной столицы» повлияло на архитектуру Самары и поделилась удачными примерами реставрационных работ, которые проводились за счет частных инвесторов.

Анастасия, расскажите, что вдохновляет Вас на работу в области популяризации и сохранения архитектурного наследия?

О, таких вещей очень и очень много! Но, прежде всего, меня вдохновляют результаты – наши завершенные проекты, которыми можно гордиться.

К примеру, сейчас мой источник творческого вдохновения и сил – наш новый проект Национальная премия «Наследие дороже». Казалось бы, очередная безумная идея, но в какой-то момент мне стало совершенно очевидно, что мы незаслуженно забываем о тех, кто готов вкладывать силы и средства в восстановление исторических объектов.

Профессиональных наград много – для реставраторов, архитекторов, но не инвесторов. Но, по факту, именно через инвесторов, вкладывающих деньги и открывающих интересные проекты для общественности, мы продвигаем тему приспособления исторической недвижимости под современное использование. И не только! Благодаря их усилиям удается сохранить уникальные постройки, и все больше людей открывает для себя до того неизвестные страницы истории.

В январе этого года мы провели первую торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Наследие дороже» в Москве. Этот вечер стал наглядным примером того, насколько важна наша работа, причем для очень многих регионов нашей страны. И конечно, особенно ценной стала поддержка ВООПИиК и оргкомитета – признанных лидеров в области сохранения историко-культурного наследия России, поверивших в эту идею также как и мы.

К слову, мы уже движемся в потоке вдохновения – специально к премии выпустили книгу «Домострой перезагрузка» о наиболее успешных примерах инвестирования в историческую недвижимость. Разрабатываем и другие идеи.

Общественные инициативы зачастую требуют не только профессионализма, но и умения договариваться, убеждать, дисциплинированности и веры в свои силы. Как Вам удалось достигнуть столь внушительных результатов в волонтерской деятельности?

Когда понимаешь, что нас, таких… увлеченных (смеется) много, это придает сил двигаться вперед.

Расскажу о том, как все начиналось. В 2015 году мы действовали как партизаны – никому и в голову не приходило, что можно собраться вот так и отправиться ремонтировать дома. В которых, к тому же, живут люди.

Представьте удивление собственников: обычный многоквартирный дом от муниципалитета, и вдруг мы – начинаем красить, проводить какие-то работы. Все вокруг смотрели на нас с недоумением, задаваясь вопросом, кто мы такие и зачем нам это нужно, ожидая какого-то подвоха. Особенно в первый год наша деятельность вызывала у окружающих удивление – так было трудно изменить представление о том, что только власти способны отремонтировать здание.

Время было забавное и интересное. Наиболее прогрессивные жители начали принимать то, что мы делаем за норму, в то время как другие не могли поверить, что так вообще можно.

Честно говоря, 2015 год многому нас научил. Первое – сотрудничество с властями оказалось хорошим инструментом. Второе – важно ремонтировать только те дома, чьи жители искренне любят и готовы поддерживать их в дальнейшем. Вот два основных вывода, к которым мы пришли в первый год работы. Тогда нам удалось отремонтировать три дома, восстановив их фасады в исторической правдоподобности. Работа была изнурительной и неблагодарной, но в итоге мы достигли, чего хотели! Плоды наших трудов оценили и горожане: дома вдруг заиграли новыми цветами и формами, а к концу сезона стали достопримечательностями.

На следующий, 2016 год, мы долго размышляли, а стоит ли начинать все заново – так много трудностей мы уже преодолели. На путь истинный вернул случайный звонок из Бузулука (Оренбургская область) – наш пример вдохновил их, и Анна Мельникова (будущий координатор бузулукского ТСФ) рассказала, как она хочет повторить наш опыт.

Этот момент свёл все сомнения на нет. Оказывается, даже один дом, сохраненный в квартале, способен запустить процесс и вдохновить соседей на восстановление собственных домов.

Какие проекты Фонда особенны для Вас и почему? Есть ли примеры, которые трогают Вас?

Если говорить об историях нашего многоликого ТСФ, то их много и все они вдохновляют. Потому каждый проект идет от большого волонтерского сердца. Первой удивительной историей стал ТСФ в городе Елец, где юная и изящная барышня, художница Серафима Колесникова стала спасать белокаменную мостовую. Она посчитала, что камни исторического мощения, которые выворачивали дорожные службы ради строительства асфальтового покрытия, важный код города. И она оказалась права. Представляете, спустя пару-тройку лет, в Ельце была принята городская программа по спасению белокаменных мостовых.

Какими критериями Вы руководствуетесь при выборе объекта, который нуждается в восстановлении?

Вообще, типичный герой «Том Сойер Феста» – деревянное или каменно-деревянное на один или два этажа. Честно сказать, мы скорее руководствуемся не жесткими критериями отбора, а чувствами – каждый объект, на котором мы в результате работаем чем-то нас да «зацепил».

Расскажите подробнее о том, как Вы работаете с историческими документами и архивами для восстановления утраченных деталей объектов? Проводя те или иные работы, стремитесь ли Вы к исторической достоверности?

Разумеется, с первого дня деятельности Фонда изучение исторических документов и архивов, их тщательное исследование – неотъемлемая часть нашей работы.

Подчеркну, что ремонтные и реставрационные работы завершает возвращение дому утраченного исторического имени. Такая практика стала очевидно необходимой, когда мы заметили, что после завершения работ горожане начинают интересоваться историей этих зданий.

Поговорим о периоде, когда Самара, а точнее Куйбышев, носил неформальное имя «запасной столицы». На Ваш взгляд, как Великая Отечественная война отразилась на градостроительном развитии Самары?

В 1941 году Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве. В город начали перемещаться посольства и дипломатические миссии иностранных государств, а также промышленные предприятия. Увеличение населения Куйбышева привело к неизбежному развитию второго центра, но историческая часть Самары смогла сохранить свою идентичность.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны район Безымянки, расположенный в 12 км от города, стал основной промышленной точкой, где разместились многие ключевые производственные предприятия. С окончанием войны некоторые предприятия продолжили свою работу, была проложена трамвайная линия, связывающая район Безымянки с Куйбышевом, что впоследствии способствовало слиянию двух центров.

Стремительное развитие района Безымянки привело к тому, что все усилия были направлены на благоустройство нового района, а не исторического центра.

Как Вы видите будущее объектов культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной? Какие шаги необходимо предпринять для их защиты и сохранения? Есть ли примеры, которые Вы можете отметить?

Сегодня в Самаре много деревянных и каменно-деревянных исторических домов. Конечно, есть аварийные дома, жителей которых переселяют по государственной программе в новостройки. Однако, как только дом теряет жильцов, он очень быстро ветшает, а сохранить его становится сложнее.

И здесь вновь возвращаемся к теме частных инвесторов. Не стоит недооценивать их значения – их деятельность по восстановлению, приспособлению под современное использование и введению исторической недвижимости в городскую среду развивает культуру сохранения памятников и предоставляет им новую жизнь.

Приведу один из недавних примеров, пожалуй, это один из наиболее удивительных реставрационных проектов в Самаре. Три года назад самарский бизнесмен Евгений Реймер выкупил объект культурного наследия – особняк купца Александра Савельева, в котором в 1941-1943 годах располагалось посольство Чехословакии. Команда Евгения тщательнейшим образом провела реставрацию особняка – были раскрыты различные исторические слои, сохранены и подчеркнуты исторические детали, и главное: здание было приспособлено под современное использование, а значит, срок его комфортной и безопасной эксплуатации для последующих поколений увеличился. Сегодня в особняке купца Савельева располагается не только барное, но и культурное пространство «Посольство» с пятью тематическими залами.

Кстати, по опыту скажу, что многие наши волонтеры со временем становятся собственниками исторической недвижимости. И это замечательно – объекты остаются в надежных и бережных руках.

Анастасия, какой совет Вы бы дали общественникам и волонтерам, только начинающим свой путь?

Во-первых – ничего не бойтесь! Во-вторых, как бы ни было страшно – ставьте перед собой такие цели, которые, на первый взгляд, будут казаться недостижимыми. Надо начинать действовать и вы увидите результат. В-третьих, верьте в то, что вы делаете. Действия ради действий без веры и идеи вряд ли увенчаются успехом.